■朝日新聞(7月30日朝刊)

本日の朝日新聞の朝刊に取材記事「男性不妊症、手術で治療」として、精索静脈瘤の手術後4か月で精子数、運動率ともに正常なレベルまで回復し、自然妊娠に至った症例が紹介されています。

掲載記事(画像をクリックして拡大)

多くの不妊治療を行なっている施設(クリニック・病院)で、染色体検査が行なわれています。男性不妊に限って言えば、精液検査で精子が見つからない無精子症患者さんで、精子の通り道(精路)の通過障害のない、いわゆる非閉塞性無精子症患者さんや、高度乏精子症(100万/ml以下)患者さんの場合に、行なわれることが多い検査です。

この検査で重要なのは、検査実施に当たり、医療者が注意しておくべき、基本的事項と原則について、日本医学会からガイドラインが出されているという点です。

具体的には、「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」として、公開されています。

特に、不妊に悩む患者さんカップルにとって重要なのは、遺伝学的検査に含まれる、染色体検査を行なうときに、事前に担当医師が患者さんからインフォームド・コンセントを得なければならないことと、遺伝カウンセリングを実施するように、求められていることです。

染色体分析を行なう前に、この検査を受けることの利益・不利益・検査を受けない権利・検査を受けた結果判る情報・検査結果がその後の治療法選択に与える影響などに関して、十分な説明を行ない、これに納得した患者さんが、その旨を署名してから検査が行なわれるべきである、という事です。

また、遺伝カウンセリングに関しては、「情報提供だけでなく、患者・被験者等の自立的選択が可能となるような心理的社会的支援が重要である事から、当該疾患の診療経験が豊富な医師と遺伝カウンセリングに習熟した者が協力し、チーム医療として実施することが望ましい」、と述べられています。

つまり、不妊治療に関わる医師だけでは無く、遺伝カウンセリングを提供するか、または紹介する体制を整えておく必要がある、と言うことです。

僕たちの施設では、このガイドラインに従った医療を提供するようにしていますが、小規模のクリニックや忙しい外来診療の中で、行なうことはなかなか困難なことでしょう。

しかし、染色体分析を勧められたら、迷わずに遺伝カウンセリングのことや、インフォームド・コンセントの事にいて、尋ねてみましょう。『お任せします』では、納得のいく診療は受けられません。

遺伝学的検査実施時に考慮される説明事項の例を以下に提示します(出典:医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン)。Table 1

次回は、さらに進んだ遺伝学的検査である、Y染色体微小欠失の検出法最も進んだ検査法の一つの、アレイCGH法について説明します。

クラインフェルター症候群(Klinefelter syndrome)をご存じでしょうか?

染色体構成が47,XXY(通常の男性は46,XY)であり、性染色体のうちX染色体が1本多いことが原因で起こる症候群のことです。

クラインフェルター症候群は、外性器の発育障害(小さな精巣・小さなペニス)、無精子症・精巣機能低下症(血中のテストステロン値が低い)・女性化乳房などの症状を持っています。確定診断は、血液検査で染色体が、47,XXYや48,XXXYや46,XY/47,XXYのように、余分なX染色体を含むことでなされます。

その頻度は、1000人に1人前後と、染色体異常としてはもっとも多いものです。

クラインフェルター症候群は、その症状の出方が大変大きな幅を持っています。

小児期(出生直後から思春期まで)に診断される場合は、外性器の発育障害や外性器奇形があり、その精査の一環として染色体分析がなされたために確定診断に至ったというケースがほぼ100%を占めます。別の言い方をすれば、そうでも無ければ、こどもの染色体検査をルーチーンで行なう事はありません。

少し、本題をはなれますが、現在出生前診断を推進している人々の間では、性染色体検査も出生前診断に組み入れるべきだと主張する人もおられます。この、問題に関しては、別の日にお話ししたいと思います。

多くの、クラインフェルター症候群の人は、男性不妊症患者として僕たちの、男性不妊外来に診察に訪れます。最初は、精子が少ない(乏精子症)や精子が居ない(無精子症)として、紹介受診するケースが大多数です。一連の男性不妊検査の過程で、染色体分析を受け、クラインフェルター症候群である事が判明します。

先に、クラインフェルター症候群は無精子であると書きましたが、正しくは無精子のことが多いと言うべきでしょう。

46,XY/47,XXYのモザイク構造を持ったクラインフェルター症候群の人のみならず、純粋に47,XXYの人の場合でも、乏精子症のクラインフェルター症候群も、少ないですが存在します。

ここで、本題です。

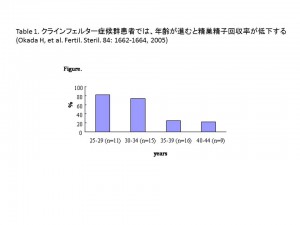

クラインフェルター症候群の人で、精子のいる割合は年齢とともに低くなるのです。

これは、無精子症のクラインフェルター症候群の人で、精巣からの精子採取率も、30.5-35歳を境に低下する事が、僕たちの研究が世界に先駆けて証明し(Okada H, et al. Age as a limiting factor for successful sperm retrieval in patients with non mosaic Klinefelter’s syndrome. Fertil. Steril. 84: 1662-1664, 2005)、(画像をクリックして拡大)(Table 1)

Table 1 2013.7.23

最近同様のデータが、次々に発表されています。

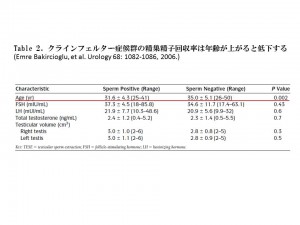

Emre Bakircioglu, et al. Aging may adversely affect testicular sperm recovery in patients with Klinefelter syndrome. Urology 68: 1082-1086, 2006.(画像をクリックして拡大) (Table 2)

Table 2 2013.7.23

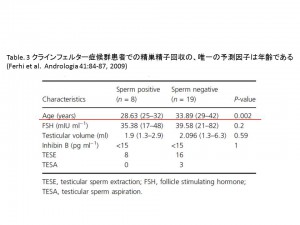

Ferhi et al. Age as only predictive factor for successful sperm recovery in patients with Klinefelter ‘s syndrome. Andrologia 41:84-87, 2009.(画像をクリックして拡大) (Table 3)

Table 3 2013.7.23

このこと、すなわち年齢とともにクラインフェルター症候群のひとでは、精巣での精子形成が低下する事が問題なのです。

現在、不妊症以外で思春期または思春期以前に、クラインフェルター症候群と診断されるのは、低身長・女性化乳房・思春期が遅いなどで、染色体検査を受けて、初めて診断が確定した場合です。

このような場合に、子ども(両親を含めて)はどのように精子形成のことや、将来の妊孕性のこと、妊孕性温存の手立てについて、説明していったら良いのでしょうか?

ヒントを与える論文が、発表されました。The feasibility of fertility preservation in adolescents with Klinefelter syndrome. Rives N, et al. Human Reproduction 28: 1468-1479, 2013.

この論文では、思春期のクラインフェルター症候群患者(児)(もちろん結婚前)に対して、妊孕性を確かめるためにまず精液検査を行ない、精子が存在した場合は凍結保存を行ない、無精子の場合は両側精巣生検を行なって、精子形成を確かめて、精子形成細胞が存在すれば、凍結保存を勧めています。

ここで重要なのは、先に挙げた3論文で明らかになったように、クラインフェルター症候群の人では、年齢が進むと精子形成が無くなって行くということです。折角、思春期以前(中)にクラインフェルター症候群であることが判ったのですから、積極的にとらえて将来の妊孕性温存のための手段を講じた、という点です。

さらに、重要な点は、これらの患者(児)とその両親に、いかに説明を行ない、同意を得たかと言う過程です。

I. まず、患者本人と両親の同席の元に、クラインフェルター症候群に関する一般的な知識と、クラインフェルター症候群の妊孕性に与える影響について、どの程度知っているかを尋ねます。

そして、医療者側からは、X染色体が1つ多いことが、精子形成を低下させ、次第に無精子になることを、説明します。

II. 次に、クラインフェルター症候群の人が、子どものいる家庭を築いて行く手段について、次のようなオプションがある事を説明します。

① 精液ないしは精巣から採取された、自分の精子を用いて生殖補助技術(ART)を行なう。そのためには、精子が採取できたら、凍結保存する。

② 他人の精子供給を受ける(AID)ないしは養子縁組。

③ 成人になってから精子形成能は調べる。

III. 次に、母親、父親、患者(児)本人に個別に、妊孕性温存に対する自分の希望(精液採取・精巣生検して精子ないしは精子形成細胞を凍結保存)について、尋ねます。

こうした説明を行なった上で、両親を退出させて、患者本人に、自分の妊孕性と精液検査についての希望を尋ねます。通常、勃起・マスターべーション・射精という意味がわからず困惑することが多いと述べています。

IV. この1回目の相談の後に、精液検査をします。3ヶ月おいてもう1-2回精液検査を行ないます。

精液検査結果は、患者と両親に知らされます。

V. 無精子症であれば、精巣生検を行い、精子ないしは精子形成細胞を凍結保存することを勧めます。

これに先立ち、精子回収の予測因子は無いこと、精子形成細胞を用いた成熟精子作出は現時点では、ヒトには応用されておらず実験段階である事を説明します。

VI. 次に、患者は臨床心理士と面接し、妊孕性温存のための手段を講じることの、気持ちの確認を行ないます。

VII. そして、患者(児)と両親が承諾をした旨を署名します。

両側精巣生検・精子ないしは精巣組織の凍結保存を行ないます。

VIII.生検結果は、患者と両親に知らされます。

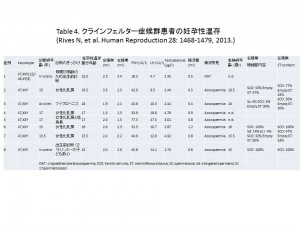

この論文では、8例のクラインフェルター症候群の患者(児)が対象となり、精液検査は全員が受け、1人は乏精子症でありました。残りの7人は無精子症であり、このうちの4人が精巣生検を受けました。その結果はTable 4(画像をクリックして拡大)にまとめておきました。

Table 4 2013.7.23

この結果については、次回に詳しく説明しましょう。

今回の大事なことは、成人になる前のクラインフェルター症候群患者(児)で、妊孕性温存のための処置を行なうためには、慎重な段階を追った説明が必要であるという事です。

このためには、かなり習熟したチーム医療の確立が、急がれるともいませんか?

ムンプス(流行性耳下腺炎、Mumps)をご存じでしょうか?

もちろん、名前を知っているでしょうし、実際に罹ったひともいるでしょう。

ムンプスは、5世紀にはヒポクラテスがThasus島で、耳の近くが両方あるいは片方が腫脹する病気が流行したことを記載したのが、最初の記述とされています。

ムンプスは、パラミクソウイルス科のムンプスウイルスによる感染症です。患者の呼吸器の飛沫を吸い込んだり、患者の唾液で汚染されたものと接触することで、体内にムンプスウイルスが侵入することで感染が成立します。

2-3週間の潜伏期間(平均18日)を経て、最初は、筋肉痛、食用不振、気分不快、頭痛、悪寒、微熱などの症状が出ます。これらの症状が12-24時間続いてから、耳下腺炎の症状が出現します。耳下腺炎の進行とともに39.5度から40度に達する高熱が見られ、耳下腺の腫脹は2日目にピークを迎えます。唾液腺の内、顎下腺や舌下腺の腫脹を伴うこともあります。

合併症としては、無菌性髄膜炎は軽症と考えられていますが、症状の明らかな例の約10%に出現すると推定されています。

思春期以降の合併症では、男性の約20-30%に精巣炎を、女性の約7%で卵巣炎を合併すると報告されています[Katz SL, Gershon AA, Hotez PL: Mumps. Krugman’s Infectious Diseases of Children. 10th pp280-289, 1998]。

治療法は、対処療法のみで抗ウイルス剤は、ありません。

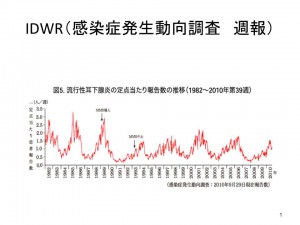

さて、このムンプスですが、日本での流行は3-4年周期である事が、以前から知られていました(画像をクリックして拡大)(Fig. 1)。

IDWR(感染症発生動向調査〕2013.7.20 Fig. 1

ムンプスに罹らないためには、予防が必要になるわけですが、これにはMMRワクチン(麻疹・風疹・ムンプスの3種混合ワクチン)が、世界中で用いられてきました。日本では、MMRワクチンは、麻疹の定期予防接種に当たって、同時に風疹、ムンプスの予防接種を希望する旨の申し出があった時に使用出来るという形で1989年から開始されました。MMRワクチン開始後、ムンプスに罹る患者さんの数は、徐々に少なくなってきていました。

しかしながら、MMRワクチン接種した数百人から数千人に一人が無菌性髄膜炎を発症することが明らかになり、1993年末にMMRワクチン接種は行なわれなくなりました。この結果、また3-4年毎の流行が繰り返されています。

ここで、問題があります。

ムンプスに対する抗体は、ワクチン接種した場合も、感染した場合も、一生涯十分な抗体値を維持できないという事です。ワクチン接種や感染後に徐々に抗体値が低下するのです。つまり、『生涯免疫ではない』ということです。

ワクチン接種がされていない人やムンプスに罹ったことのない人ばかりで無く、ワクチン接種していたり、ムンプスに罹ったことがある人でも、抗体値が下がれば、再度ムンプスに感染するということです。

ワクチン接種されていない人(多くは子ども)が、ムンプスに感染し、その人と接触した人(成人男性)が、ムンプスに罹ると、高頻度で精巣炎を発症します。

さて、本題の男性不妊との関連ですが、このムンプス精巣炎は、男性不妊の原因になるのでしょうか?

この質問に対する十分なエビデンスのある報告はありません。

ムンプス精巣炎に罹った人の、30-50%で精巣炎がおきた側の精巣の萎縮を認めたと報告しています[Sananayake SN. Mumps: a resurgent disease with protean manifestations. Med J Aus. 189: 456-459, 2008]。

精液所見に関しては、298例のムンプス精巣炎の患者を、症状が軽快してから3年間追跡した結果、成人のムンプス精巣炎で24%、思春期のムンプス精巣炎で38%に、精液所見の異常が認められ、精巣炎が重傷であるほど精液所見がより悪化したと報告されています[Bartak V. Sperm count, morphology and motility after unilateral mumps orchitis. J Reprod Fertil. 32: 491-494, 1973]。

僕たちの施設での症例でも同様で、もともと子どもがいて成人になってから両側のムンプス精巣炎に罹った5人を、症状が軽快してから定期的に精液検査を行なってみました。5人とも、精巣萎縮は起こっていませんでした。

すると、1人を除いて4人は、精子濃度・精子運動率・正常形態精子率・精液量全てが、正常になりました。

回復しなかった1例は、精巣上体炎を併発していたため、精子の通り道(精路)の通過障害があったと考えられています。

つまり、精巣萎縮が起こるような、血流障害に陥ってしまうようなひどい精巣炎の発症を防ぐことが出来て(具体的には、局所の冷却)、精巣上体炎の合併を防ぐことが出来れば(具体的には、抗菌化学療法)、ムンプス精巣炎による造精子障害は、リバーシブルであると言えます。

萎縮した精巣からでも、MD-TESEで精子を回収出来ると、増田先生は報告しています(増田 裕ら.両側ムンプス精巣炎後の無精子症に対してMicrodissection TESEにより精子を回収した1例. 泌尿紀要 57: 529-530, 2011)。

最後に、日本における現行の予防接種スケジュールをお示しします。

男性不妊の基本検査である、精液検査の落とし穴についてシリーズで解説します。

まずは、精液検査は血液検査と違い、結果が大きく変動するという事をご存じですか?

血液検査(赤血球濃度・白血球濃度・血色素濃度・血小板濃度)は、午前中でも午後でもほとんど変化しません。もちろん、水分摂取によって多少は変動しますが、午前中は貧血だったが、午後は多血症と診断されるということはありません。

しかし、精液検査ではこのようなことが、頻回に起こるのです。

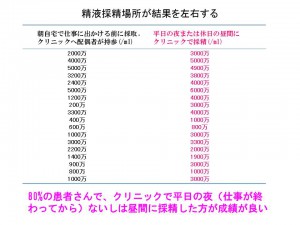

多くの不妊クリニックでは、精液検査は忙しいご主人が来院して受けるのでは無く、仕事に出かける前に(早朝)自宅で(奥さんの近くで)マスターベーションにより、容器に採取して、これを奥さんがクリニックに運んで、検査を行なう、という流れになっていると思います。

しかし、ここに大きな落とし穴(罠)があるのです。

精液検査の中で、精子運動率には採取してからの時間が、結果に大きく影響を与えるので、精子濃度についてのみ考察してみましょう。

僕たちの診察を行なっている不妊クリニックでのデータです。同一患者さんの、精子濃度を早朝に自宅で採取した場合と、休日の昼間ないしは仕事が終わった夜間に、クリニックで採取した場合を比較しています(画像をクリックして拡大)(Fig. 1)。

pit hole part 1 2013.7.19

pit hole part 1 2013.7.19

驚いたことに、80%の人で後者の方が、精子濃度が高いのです。

早朝・自宅採精で200万/mlの人が、クリニックで夜間採精したら3000万/mlという例もあります。

これは、治療方針の決定に大きな影響を与えると言えるでしょう。

精液検査結果が、良くない場合は、精液の採取条件を見直すことが大切ですね。

さらに、詳しくは拙著(男を維持する「精子力」ブックマン社)も、参考にしてください。

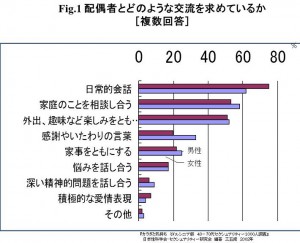

最近、男性誌(一部女性誌を含む)で毎週のように特集が組まれている、熟年者の「性」の問題をご存じですか?

『60歳からのセックス』『まだまだセックス』『死ぬまでセックス』という文字が、雑誌の表紙に躍っています。

しかし、50歳以上の人は、本当はどう感じているのでしょうか?

配偶者の有無・自身やパートナーの健康状態・家庭内外の問題の有無が、セックスにとっての大きな要因である事は、容易に想像できますが、皆さんの場合はいかがですか?

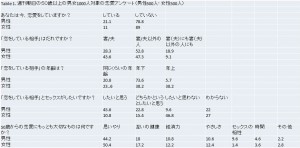

これに対して、週刊朝日2013年7月26日号では、1000人対象に緊急アンケート実施 本当に必要なもの 女性の版数が「恋する男性とは、したくない」というタイトルで、特集記事を掲載しました。

また、日経BP社は相模ゴムとの共同調査で、現在のセックスパートナーの有無や1ヶ月の回数などを、14100人を対象にした調査結果を発表した。

2つの調査ともに、Web調査で行なわれています。これには、Web調査に協力できる人しか対象に含まれないと言う、調査対象に大きな偏り(セレクションバイアス)が存在するので、解釈するときに注意が必要です。

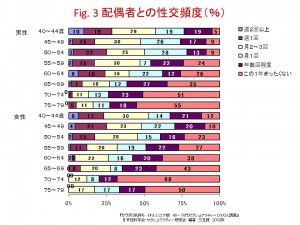

まず、週刊朝日の調査結果(画像をクリックして拡大)

table 1 2013.7.18

table 1 2013.7.18

46.8%の女性が、現在「恋」をしている相手(夫を含む)とのセックスを望んでいません。これに対して、男性の場合は、45.6%の男性が、現在「恋」をしている相手(妻を含む)とのセックスを望んでいます。

このことは、2002年に出版された、『カラダと気持ち ミドルシニア版 40-70代セクシュアリティー10000人調査』日本性科学会・セクシュアリティー研究会 編著 三五館 での、調査結果とほぼ同じ結果といえます。

さらに、50歳からの恋愛にもっとも大切なものはなんですか?との問いに対して、男女とも「思いやり」「互いの健康」を挙げています。

この結果も、日本性科学会の調査と同様です(Fig.1)。

Fig. 1 2013.7.18

Fig. 1 2013.7.18

次に、日経BP社の調査を見てみましょう。

月間のセックスの回数は、50歳代で男性1.6回女性1.2回、60歳代で男性1.2回女性0.8回と報告しています(画像をクリックして拡大)。

Fig. 2 2013.7.18

Fig. 2 2013.7.18

想像通り、加齢とともにセックスの回数は減少することがわかります。

この結果も、日本性科学会の調査結果と同様です(画像をクリックして拡大)

Fig. 3 2013.7.18

Fig. 3 2013.7.18

一つ興味深いことは、両調査ともに男性の回答した回数が女性の回数よりも、若干高い数字である事です。男の見栄でしょうか?

さらに、既婚者のセックス回数が1.7回であるのに対して、未婚者かつ交際相手ありの人が4.1回、未婚者かつ交際相手なしかつセックス相手ありの人が2.9回と報告しています。

この結果、結婚している方がセックスの回数が少ないので、『結婚はセックスの墓場』というキャプションを付けて伝えています。

皆様、どのように感じられたでしょうか?

詳細は、以下のサイトをご覧ください。

「ニッポンのセックス」

「日経ウーマンオンライン(結婚はセックスの墓場?)」

今回紹介した、3つの調査に共通しているのは、熟年(シニア)世代のセックスは、行為そのものという即物的なものではなく、もっとプラトニックのものであると言うことです。

冒頭の週刊誌の扇動記事は、現実とは少し乖離したものと言えそうです。

日本アンドロロジー学会第32回学術大会(共同開催:第19回精子形成・精巣毒性研究会)で講演します。

テーマ 次世代へ繋ぐアンドロロジー

会 期 平成25年 7月26日(金)・27日(土)

会 場 グランキューブ大阪(大阪国際会議場)

住所 大阪市北区中之島5丁目3-51

7月27日(土)臨床部門1:炎症性腸疾患治療薬と男性不妊症との関係

7月27日(土)臨床部門2:Mumps精巣炎はどのくらい精子形成に影響するか?

(事務局)

不妊外来患者さんからよく尋ねられる質問に「肥満は不妊と関係ありますか?」という問いがあります。

漠然と、現在の健康志向やメタボリックシンドロームが様々の成人病の原因になっている事から、「はい、関係あると思います」と回答していますが、根拠はどうなっているのでしょうか?

まず、肥満の診断基準です。太っていれば肥満なのですが、これでは国際比較や診断・治療介入ができません。そこで、日本肥満学会が発表したBMI(Body Mass Index)を用いた、肥満の診断基準(2011年に改訂された)を見てみましょう。(画像をクリックして拡大)

Table 1

Table 1

BMI 25以上は肥満になるわけです。日本では、肥満を4段階に分けて評価していますが、諸外国では肥満はBMI 25-29.2: overweightとBMI 30以上: Obeseの2段階分類が一般的です。

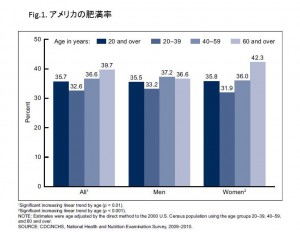

さて、肥満の人の割合は、どんなものでしょうか? 米国のNational Center for Health Statisticsのデータでは、男性 20-39歳で33.2%と報告されています。(画像をクリックして拡大)

Fig 1

Fig 1

日本では、厚生労働省の「日本人の肥満」ホームページで紹介されているデータを参考にすると、20-29歳で21.3% 、30-39歳で28.6%と報告されています。

日本人は、アメリカ人に比較して肥満の割合は低いようです。(画像をクリックして拡大)

Fig.2

もう一つ、注目すべき点は、日本では同年代の女性の肥満割合は、20年前・10年前と比べて減少しているのに、男性ではそれぞれの年齢階層で12.8%から16.6%そして21.3%へ、21.6%から24.2%そして28.6%へ増加しています。 健康意識の性差の表れと考えられます。

それでは、肥満が男性不妊に与える影響は、いかがなものでしょうか?

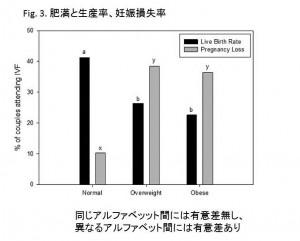

昨年のSpematogenesis 2: 253-263, 2012にPalmer NO, et al. Impact of obesity on male infertility, sperm function and molecular composition.というレビュー論文が掲載されました。 肥満の男性はそのパートナーが肥満で無い場合でも、生産率(live birth rate)が低く、生殖補助技術(ART)を行なって妊娠・出産を試みた場合でも、妊娠成立しない割合が増加することが、報告されました。(画像をクリックして拡大)

Fig.3

Fig.3

肥満の精液検査所見に与える影響はどうでしょうか? 23の報告を集めたメタアナリシスでは、精子濃度は15論文で、減少8論文で不変でした。精子運動率は7論文で減少、12論文で不変、4論文で評価無しでした。正常形態精子率は7論文で減少し9論文で不変、7論文で評価無しでした。これからすると、精液所見上は、精子濃度は減少するとの報告が多いが、運動率と形態に関しては、一定の結果でないということです。

この論文では、精子DNAのメチル化と肥満の関連は、他の組織では明らかになっているが、精子でのメチル化の変化に関しては、未だ定かで無いとしています。また、精子形成過程で必要な、ヒストンのアセチル化が早期に起こり、これにより精子DNAが損傷されると述べています。

このDNA損傷に関しては、Dupont C, et al. Obesity leads to higher risk of spem DNA damage in infertile patients. Asian J Androl. 2013. Jun 24. Epubで、BMIの高い男性不妊患者さんの、精子DNAの断片化率は肥満で無い男性の2.5倍であったと報告しています。

やはり、肥満は精子DNAに損傷を与えているようです。この、DNAが断片化した精子は、顕微授精の際に流産率が上昇するため問題になります。

こうしてみると、肥満は男性不妊にとって、リスクファクターになるという認識で良いと考えられます。また、生まれてきた我が子を、養育するためには父親として健康でいる必要があります。 子の福祉のためにも、肥満は解消するようにしたいものです。